La description

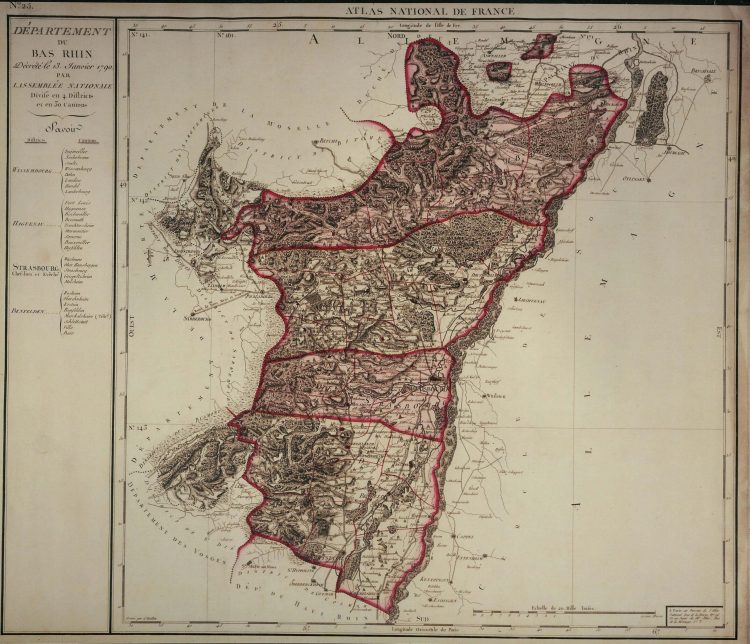

le portrait du département du Bas-Rhin.

Le département du Bas-Rhin tire son nom du fleuve qui le borde à l’Est et de sa position sur ce fleuve. Il est bordé au Nord par le département du Mont-Tonnerre, à l’Est par le Rhin, au Sud par les départements du Haut-Rhin et des Vosges et à l’Ouest par les départements de la Meurthe et celui de la Moselle. Il est constitué de l’ancienne Basse-Alsace.

sa composition.

Le département, d’une superficie de 498 501 hectares, est réparti en 634 communes et divisé en quatre arrondissements, à savoir :

BARR composé de 8 cantons et de 115 communes. Par la suite, cet arrondissement prend le nom de la ville de Sélestat

SAVERNE composé de 7 cantons et de 165 communes

STRASBOURG composé de 12 cantons, dont 3 pour la ville de Strasbourg et de 167 communes

WISSEMBOURG composé de 10 cantons et de 182 communes.

Sa population.

En l’an VIII, LAUMOND, alors préfet, ordonne un recensement de la population. Il en résulte qu’il existe 448 483 « âmes ». Elles se répartissent en 86 140 hommes mariés ou veufs, 96 410 femmes mariées ou veuves, 13 727 hommes de tout âge, 138 203 filles de tout âge et 14 203 défenseurs de la patrie. En citant ce dernier nombre, il précise « vivants ». En 1807, le nombre d’habitants du département est évalué à 514 096 personnes, ce qui donne une augmentation de d’environ 15%. La même année, on compte 14 445 hommes sous les drapeaux. A la fin de la période étudiée, dans son annuaire pour les années 1814, 1815 et 1816, FARGÈS-MÉRICOURT, estime à 532 112, le nombre d’habitants du département. Il reste l’un des dix départements les plus peuplés de France.

Les archives départementales du Bas-Rhin, conservent dans le dossier 3M3, un certain nombre de rapports, adressés au ministre de l’Intérieur, sur la situation politique, morale et économique du département. Ils couvrent la période du Consulat et du Premier Empire. Ces rapports sont toutefois à analyser avec une certaine circonspection, mais ceci n’est pas l’objet du présent ouvrage.

En l’an X, LAUMOND confirme que la confiance dans le gouvernement requiert tous les jours plus de solidité. Les habitants de ce département lui sont entièrement dévoués, la tranquillité règne dans tous les esprits. Il informe aussi le ministre qu’il y a peu de département où le nombre de juifs soit aussi considérable surtout à la campagne et la constitution en leur donnant l’état-civil se proposait de les associer à l’agriculture et aux métiers. Cela a été manqué, car il continue de vivre comme auparavant de l’usure.

Ses principales ressources.

Les principales ressources du département sont :

- la forêt : sa superficie est en l’an VIII de 376 741 arpents, dont 202 147 arpents de forêts nationales, le reste en bois communaux ou particuliers. Les deux principales sont celle de Haguenau et celle de Béwald (Bienwald) qui comptent chacune plus de 30 000 arpents. Elle est peuplée principalement de chênes, de hêtres, de pins, de sapins et de mélèzes. On y voit aussi rarement le grand érable. Les autres variétés sont l’orme, l’aune, le frêne, le tremble, le merisier, le bouleau et le châtaignier.

- les eaux minérales : il existe plusieurs sources minérales sur l’étendue du département, les trois principales sont celles de Niederbronn, de Châtenois et de Holtzheim. Les chimistes les divisent en quatre classes, à savoir salino-ferrugineuses, salines, hydrosulfuriques et bitumeuses. Celles de Niederbronn sont dites en l’an XIII « …abondantes et plus chaudes que celles des puits et des rivières… » et en 1814 « … froides… ».

- l’agriculture : L’annuaire de l’an XIII, rédigé par FARGÈS-MÉRICOURT, il nous relate « que la culture des champs est portée à un grand point de perfection et la fertilité du sol y répond à l’activité de l’agriculteur. L’assolement des terres est inconnu dans cette contrée et depuis fort longtemps on ne sait ce que c’est que jachères…. ». Les principales cultures sont la garance, le tabac, les grains, le chanvre et le vin. La garance se cultive essentiellement sur le ban de la commune de Haguenau et représente une surface de 1 500 arpents en l’an XIII. La culture du tabac représente environ 2 000 arpents et se concentrent sur les cantons Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Molsheim, Oberhausbergen, Obernai, Soultz, Strasbourg et Truchtersheim. La récolte annuelle est de 120 000 à 130 000 quintaux. L’espèce est celle dite du Palatinat qui est une variété de celle de Virginie ou du tabac commune à feuilles grandes, larges. Quant au vin, on le répartie en trois classes. Il a bonne réputation pour sa qualité supérieure. L’élevage de chevaux fait partie de la tradition du pays. Lors du recensement de l’an VIII, on a compté 51 803 chevaux et poulains.

- le commerce et l’industrie : A la fin de l’an IX, on dénombre 6 974 fabriques dans le Bas-Rhin qui emploie environ 30 000 personnes. Les plus importantes sont 3 365 ateliers de tisserands, 838 ateliers de tonnellerie, 313 fabriques d’eau de vie de grains, 300 fabriques ou moulins à huile, de pavot, navette, noix, …, 240 ateliers de tannerie, 228 fabriques de cordes, 189 fabriques de tuiles et de briques, 109 fabriques de bas en laine, en coton et en lin, …. Le câble de Strasbourg est très renommé ainsi que le cordeau. La fabrique de graisse d’asphalte est la plus considérable de France. A l’autre bout, on découvre 2 fabriques d’amadou, 6 fabriques de crics, ce sont les seules qui existent en France, 1 fabrique d’émail, 1 fabrique de pipes de terres, ….